六一、ともし灯にうかぶ歌舞伎の絵看板お七吉三がおもはゆさうな

松本 初子

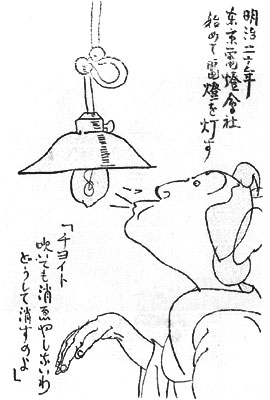

明治二十二年、洋風の歌舞伎座が落成した。その前年に東京電灯会社が営業を開始、皇居や吉原に次いで、新装の歌舞伎座も白熱電灯にきらめく東京名所になった。

当時の「東京名所図会」によると、玄関の脇には大きな絵看板が掲げられ、その回りには電灯を入れた提灯がずらりとぶらさげられている。初子が「ともし火にうかぶ」と詠んだ明治四十年代には、すでにスポットライトの灯になっていたのだろう。

そのスポットライトにうかぶのが、吉三に会いたい一心で放火し、火あぶりの刑をうけたお七であったとは、「おもはゆさうな」の結句から初子の思いが痛いほど共感できよう。

初子も、こうした文明の灯を明かる過ぎると感じていたのだろう。なおまた、お七の絵看板をライトアップしたその歌舞伎座本体も大正十年には、漏電によって焼け落ちてしまったが、まさか、お七の怨念のせいでもあるまい。

初子の名は筑摩の『現代短歌集』からも、三省堂の『現代短歌大事典』からも消されているが、講談社の『日本近代文学大事典』には「十七歳で竹柏会に入り佐々木信綱に師事。大正三年に歌集『藤むすめ』刊。大正五年第二歌集『柳の葉』を刊行したが、その後の活動は見られないで終った」と紹介され、表題の歌が代表作としてあげられている。

六二、灯火は家ごとにくらし霧うごく夕べの街に海苔を買ひけり

横山 重

注記に「品川の海」とあるが、現在東京電力の火力発電所のあるあたりであろうか。

・海の藻は寄りてくさりぬ霧の中すり火に見れば青く芽ぐめり

などの歌も見える。

重が同郷の島木赤彦に師事しアララギに歌を発表したのは明治四十四年から僅かな間だった。その頃は既に品川の猟師町にも電灯は点されていたが、その明かりは「家ごとにくらし」のとおりだったのだろう。一家に一灯の定額灯は、三十燭光が普通だったという。しかも、街を一寸外れれば

・灯火なき家の角々まがり来て夜鴨を聞けり暗き浜辺に

というのも現実の品川界隈だったのだろう。

この一月、品川に近い新橋の松下電工汐留ミュージアムでの「あかり・光・アート展」を見学する機会に恵まれたが、まさしく隔世の感一入であった。松下電工の名も「明るいナショナル」のナショナルもパナソニックに統一されるとか。

日本の電灯をリードしてきた松下の名も消え、品川の海も遥かに遠く冥々となったとき、古灯器を美しく並べた「光のアート展」以上に、重の短歌は愈々その存在感を増すものであろう。

横山重という名は、現在アララギ派と自認する人々の中でも知る人が少なくなってきているようだが、本物の写生歌は、正に「芸術は長し」である。

六三、夜もすがらあぶらもささず風ふけどかぜにも消えぬ灯火の影

浅井 洌

この歌に接したのは、日本のあかり博物館の元館長金箱正美氏の『燈火今昔』であった。氏は、その解説で「私の手元に信濃の国の作詞者浅井洌の「電気燈」と題した短歌の短冊がある。長野師範の教諭であった浅井洌が明治三十一年、はじめて電気燈に接したその驚きを率直に詠ったものである。

相当な知識人ですらこのような驚嘆であるから、一般の人たちの電気燈にたいする認識は納得できないほどの不思議さであったにちがいない。あれは

伴天連の魔法の火だ。あのような薄気味悪い光にあたると寿命が縮まる、桑原、桑原と、頑固な私の祖父も最後まで電灯になじめなかった一人であった。」と述べられている。

取り上げた歌は、相当な知識人の手慰みであろうが、浅井洌が作詞し同僚の北村季晴が明治三十三年に曲をつけた長野師範の寮歌『信濃の国』は、明治大正と県下の小中学校から県下一円に広がり、昭和四十五年には長野県の県歌に指定されている。「信濃の国は十州に境連ぬる国にして聳ゆる山はいや高く流るる川はいや速し」から、第六章の「みち一筋に学びなば昔の人に劣るべき古来山河の秀でたる国は偉人のある習い」

に至るこの長い歌を長野県の人たちは今も端折ることなく誇らしげに愛唱している。空穂も赤彦も水穂も邦子も喜志子も古実も耕平も、この歌を歌って育ったのだろう。

なお、長野県では昭和二十二年に『長野県民歌』を別に制定したが、今では殆ど忘れ去られて了ったとの事。詩歌は共感共鳴にこそ命のある習いだ。

六四、あなあはれ寂しき人ゐ浅草の暗き小道にマッチ擦りたり

斉藤 茂吉

茂吉が歌壇に不動の位置をしめた大正五年の「寂土」と題した連作中の一首。素材からこの歌を挙げたのだが、茂吉は燈火の歌においても質量ともに一際抜きん出た存在だ。その中から十首

○ゆうさりてランプともせばひとときは心静まり何もせず居り

○のぼりつめ来つる高野の山のへに護摩の火むらの音ひびきけり

○秋の夜の燈しづかにゆるるときしみじみわれは耳かきにけり

○まかがよふ昼の渚に燃ゆる火の澄み透る間の色の寂しさ

○電灯の光とどかぬ宵やみのひくき空より蛾は舞ひて来つ

○松風の吹きゐるところ紅の提灯さげて分け入りにけり

○秋ふけし山のゆうべにわが焚きしひくき炎もこほしきものぞ

○暗幕を低くおろしてこもりたる一時間半もわが世とぞ思ふ

○蝋燭を消して眠をつむりけりひとりごとさへ言ふこともなく

○くやしまむ言も耐えたり炉の中に炎のあそぶ冬のゆうぐれ

さて、国産のマッチが作られたのは明治八年からだとのこと。当初は洋火打、早附木、擦附木などと当てられていたが、明治二十年頃から燐寸が一般化したようである。点火具の大革命だった燐寸の寸時の炎と匂いと熱は、人々の心を揺さぶり続け、敗戦直後の寺山修二の絶唱

○マッチ擦るつかのま海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや

に及ぶのである。

六五、紅燈の巷にゆきてかへらざる人をまことのわれと思ふや

吉井 勇

紅燈という語は、遥か唐の昔の韓愈も「紅燈楽楽緑盤籠」と歌い、江戸末期の頼山陽も「緑酒紅燈酔眼迷」と吟じているが、やはり、『昨日まで』の中のこの一首によって一躍世に出たと言えるだろう。それよりほぼ十年前『酒ほがひ』を刊行し、

○先斗町の遊びの家の灯のうつる水なつかしや君と眺むる

などと頽唐派の旗手となっていた勇だったが、この頃には既に感傷味が見えかくれしている。そして、年と共に

○秋風はつれなやこよひつくづくとわれの見つむる紅燈を吹く

○秋ふかき夜風にそよと揺れゐたるパンの提灯の思ほゆるかな

○しんしんと雪の降る夜に団蔵の仁木を照らす面あかりかな

○寂しければ火桶をかこみ目を閉ぢて盲法師のごともあり夜は

○炉のほとりふたたび世には出でじなど寂しきことを今日も思へり

○炉辺にゐてまさしく感ず昔見し弥勒菩薩の御堂のぬくみ

○炉の釜の鳴れば左千夫の大人の観潮楼の歌会思ほゆ

など、紅燈の巷より火桶や炉の火に対して仏や先人に思いを深めている。斉藤茂吉を詠んだ。

○病みあがりなれど茂吉は洒酌みてしばしば舌を吐きにけるかも

などの歌は、茂吉の実相観入にも迫っているとも言える。

六六、真白なるランプの笠の瑕のごと 流離の記憶 消し難きかも

石川 啄木

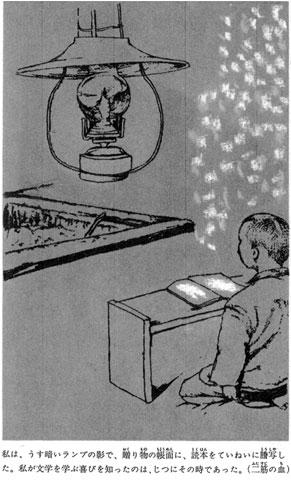

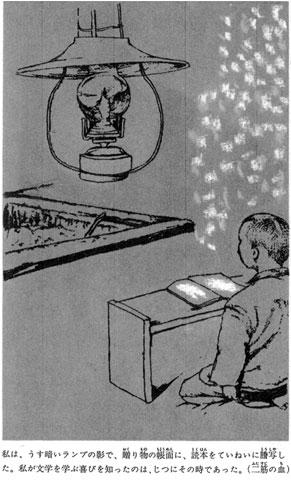

啄木は『二筋の血』の中で「私はうす暗いランプの影で贈り物の帳面に読本を丁寧に謄写した。私が文学を学ぶ喜びを知ったのは、実にその時であった。」と述懐している。

「私のランプよ」と呼びかける人もあったほどで明治文学には随所にランプが登場している。例を笠一つに限っても「火鉢の灯は消えかかって

籠洋灯の光も暗い」(鏡花)、「机の上の洋灯が

玉火屋を被って居るので、ぼんやりした光を此方に投げて」(露伴)、「ぶりき骨の紙蓋洋灯貧しげに」(露伴)、「句想のあふるるままにランプの紙笠に書つけ」(子規)などなど多彩だ。啄木の愛用したランプの笠は石笠と呼ばれた曇りガラスの笠だったのだろう。

石笠も玉火屋も本来は、ランプの光効率を高めるらっきょう火屋に被せて光を拡散させるための補助火屋だったのだが、乳白カットガラスや赤緑花笠など飾り火屋とも呼ばれ美しさを競うものが出回り、日本では籠や雪洞の火屋を被せた所謂座敷ランプが上流階級で持て囃されたようである。明るさを抑えても洋燈を日本間に合うように工夫した日本人の心は、「新しき詩歌」に『あこがれ』ながら、結局は日本の伝統の短歌に心を委ねて、せめてもの三行書きにした啄木の心とも重なる物があろう。

六七、とろとろとひとり燃えつつゐろりなる榾のほのほのあはれなるかな

若山 牧水

たまたま、この稿を入力し始めたパソコンの脇に、妻の読みさしの『声に出して読みたい日本語』が目についた。短歌もあるかなとページを繰ってみると、茂吉と牧水と啄木が選ばれていた。おおいに我が意を得て早速牧水の項に目を留めた。齋藤孝氏は、その解説の中で「淋しさを味わう一人の時間は、しんしんと雪の降るような静けさの中で本来の自分に向き合う貴重な時間でもあった。やがてはこの純粋な時が失われることを予感していた。こんなときは、歌を暗誦したくなる。牧水はこうした青春の寂しさを徹底的に作品化した。」と述べている。六七の歌の評としても頷ける見解だ。

私も敗戦直後の青春時代、心に響いた詩歌を口ずさんだ一人であったが、その多くは万葉相聞歌や茂吉や牧水の歌であった。中でも牧水の歌は声に出して読みたくなるばかりか、読んでいるうちに知らず知らず心に焼きついて、いつとはなしに口ずさみ、時には声を張り上げて歌唱したものだった。

牧水にも一時

○飲むなと叱り叱りながら母がつぐうす暗き部屋の夜の酒の味

のような破調時代もあったが、牧水短歌の魅力はやはり日本語の良さを最大限に生かした優美な声調にこそあろう。牧水短歌以後、作曲家の心を擽り、青少年が声高らかに歌いたくなる短歌が現れないことは淋しいことだ。

六八、柏はら/ほのほたえたるたいまつを/ふたりかたみに/吹きてありけり

宮沢 賢治

大正六年七月、賢治は山梨県出身の保坂嘉内を伴って岩手山に登った。その折、嘉内も

○松明の赤い火ありて/わが上にしばらく/星の/またたくは無し

○岩手山の/大空の前に来て見れば/裾野のなかを/歩む松明

○松明が/たうたう消えて/われら二人/牧場の土手の上に登れり

と、賢治と同様四行書きにした短歌を残している。共に盛岡高等農林学校の学生だったが、夫々の歌稿ノートには啄木への憧れと、啄木を越えようという思いが満ち溢れている。二人は盛岡中学校のバルコニーにも立ったり、文芸誌「アザリア」を発行したりして、友情と文学修行を深めたのだが、その「アザリア」に発表した随想により大正七年三月、嘉内は学籍除名処分を受け山梨に帰ったのだった。以後賢治から嘉内に宛てた手紙は、現在保坂家に保存されているだけでも七十三通に及んでいる。その中の大正八年の一通には「裾野の柏原の星明かり、銀河の砂礫のはなつ光のなかに居て火の消えた松明、夢の赤児の掌、夜の幻の華のような松明を見つめてゐたあの時を思ふにつけ、私は明るい賑やかな東京の光の中では寂しいとしか思ひません。」と、次の年には「あなたとかはるがはる燠を吹いた。松明の燠はちいさな赤児の掌か夜の赤い華のやうに光り遠くから提灯がやって来た。」と繰り返し認められている。一本の松明の火が斯く二人の文学青年の絆となったということは、灯火の歴史の上からも特筆されよう。それから九十年、賢治の嘉内宛の手紙と松明の歌などを記した歌稿は、山梨県立文学館に展示され、嘉内の故郷の韮崎市文化ホール前には、銀河鉄道を模った「嘉内、賢治の花園農村の碑」が建ち、盛岡農髙の後身の岩手大学の平山学長も嘉内の生家を「保坂嘉内の名誉回復の為」に訪れている。

六九、龕灯を水口近くひき寄せて田に入る水をうれしみにけり

結城 哀草果

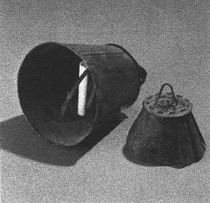

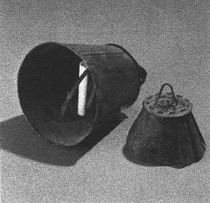

龕灯は「がんどう」と読む。広辞苑では「強盗提灯の略銅またはブリキで釣鐘形の外郭を作り、内に蝋燭立てが自由に回転するように作った提灯で、先方だけを照らし自分の方へ光の差さぬもの」と解説している。忠臣蔵の討ち入りにも使われたとのことで「討入り提灯」とも呼ばれている。

大東亜戦争たけなわの頃の私の少年時代の思い出とも重なって、哀草果のこの歌は共感を超えて懐かしい。

哀草果にはこの歌の他、

○火をあかくゐろりに焚きて下男らと夜業はげまむ冬はきにけり

○秋雨の降りつぐ宵は妻として蚕のへやに火をまもりつる

○夕暮れのゐろりに赤く火が燃えて南瓜の煮ゆる音がするかも

○米磨水を鍋にぬくめて囲炉裏辺にあかがり洗ふうからかなしも

○唐臼の腕木の上に燭立てて書物読みつつ米搗く吾は

○雨降りて小田を休める囲炉裏辺に梁の煤落ちてくづれず

などなど農村生活に腰を据えた作品が多く、その素朴単純な詠み振りとともに私を父母の健在だった頃の故郷に導いてくれる。

七十 、峰の上には さ夜風起る木のとよみ。たばこ火あかり、人くだり来も

釈 迢空

「あかり」といえば今では「周りを明るくするもの」を示し灯火か明かりと表記される名詞的用法が普通であるが、この歌の「あかり」は、「枕草子」の「山の端すこしあかりて」と同じ動詞で、「たばこ火あかり」は「たばこの火が周りを明るくして」の意味であろう。本来の灯火でないたばこ火を灯火として捉えたところがいかにも迢空らしい歌だと言えるだろう。さて「たばこ」は、「大言海」(昭和七年初版)は「タバコ」が見出しで「烟草、tabaco西印度諸島のとばご(tobogo)島に起る。欧米人、始めて此処にて得たりと。葉を晒し、火を点じて烟を吸ふ。今世界に之を用ゐざるなし」としている。それに対して「新明解」(平成十六年第六版)は「たばこ」を見出しとして、解説の後に「未成年者は吸うことを禁じられ、多飲は発癌の基とされる」と付け加えている。

煙草が日本に伝来したのは安土桃山時代とのことであるが、江戸時代には各地各層に広がり、茶室にも茶屋にも意匠を凝らした莨盆や煙管が常備され、携帯用の莨入れも甲州印伝の袋や象牙の根付等、工芸文化の発展も促したものであった。「恩賜の煙草を頂きて明日は死ぬぞと決めた夜」から半世紀余、公共施設から灰皿は追放され「たばこ火あかり人くだり来も」という歩きタバコも罰金の対象になって来ている。あと半世紀もしたら、この「たばこ火」の歌の「たばこ」も、「をのへ」「さ夜」「とよみ」「来も」と同様に長い注釈が必要な日本語の一つになるのだろうか。

七一、細指で碁石ならべる奥深う燈篭ともした祇園會の家

青山 霞村

大正七年、草山隠者ならぬ青山霞村の号で刊行した「合本池塘集」の中の一首。その自序で「平易通常な現代の言葉で、新しい詩歌を歌いたい。俗語の中から雅調を攫み出したい。」と述べているが、この歌なども、その抱負に違わず自然で穏やかな声調で好感が持てる一首である。現在の歌誌に於いても、「で」か「にて」か「に」か、「並べる」か「並ぶる」か、「落ちる」か「落つる」か、はたまた「深く」か「深う」か、「ともしし」か「ともせし」か選者を苦慮させているようであるが、口語調の雅調も捨てがたい。

さて、この歌に詠まれた燈篭には「とうろ」と読み仮名がついているが、この燈篭は所謂釣燈篭であろう。釣燈篭については、至文堂の「日本の美術2」No.177に詳しく紹介されているように、御所、神社、寺、邸宅、町屋の軒々を飾ったまさしく日本文化の象徴とも言える灯火器であった。特に京都の夏を代表する祇園祭の夜は路地裏の家々にも意匠を凝らした釣灯篭が今もともされているのであろう。

釣燈篭と言えば奈良の春日大社や京都の八坂神社が目に浮かぶのだが、江戸に下っても吉原の玉菊灯篭や盂蘭盆の廻り灯篭や切子灯篭なども雅なるものである。

七二、弟のねざまなほしてたらちねは細きランプを消さむとすなり

土屋 文明

大正になっても山村はまだ電灯でなく、石油ランプの生活だったのだ。この歌の「細きランプ」はいうまでもなく、ランプの形状ではなく、ランプの芯を絞って明るさを抑えたランプの明るさの状態である。黒煙の立つ寸前まで芯を出したときが一番太いあかるさである。明治文学に登場する五分芯とか三分芯とか言うのは、ランプの芯そのものの太さで、こうした平芯の他に豆ランプの棒芯やレイヨランプなどの巻芯もある。

ともあれ、弟を寝かしつけて一旦細めておいたランプの火を、弟の熟睡したのを確かめて改めて消す母の姿に、自分自身の幼年時代の日々もダブり、目頭を熱くした青年歌人の文明だったのだ。文明にはこの歌の他

・くもり窓に灯うつれる町のかたふくろふまねてゆく童あり

・電閃のしるき炎はゆふかげの立つ青山に及び反射す

・油火に寄る鹿を見てかへりしが夜ををしまむわかき人のごと

など、あかりを詠んだ歌があるのだが、茂吉とは対照的に極めて少ない。七二の歌も戦後の自選歌集からは消されている。「社会現象を批判的にとりあげ通俗な人情を否定した短歌」の旗手としての頑なさの所業のひとつなのだろう。茂吉より長い間「アララギ」に君臨し、多くの歌人や地方歌誌を育てながら、茂吉ほどに評価が定まっていないのも、その多くの弟子達も含めたその頑なな君臨意識の為なのであろう。

それにしても、「アララギ」崩壊後も、いわゆる文明系の歌人や歌誌が「アララギ」時代に固執している姿は痛々しい。

七三、磯波の音もとだえし夜のしじみ洋灯の傘にとまる虫あり

土田 耕平

斎藤茂吉の「浅草のきさらぎ寒きゆふまぐれ石灯籠にねむる鶏あり」よりほぼ十年前の大正の中頃、伊豆大島での療養中の一首。この歌の洋灯は、同じ頃の

○ひややかに洋灯のもとの薬瓶にすいと虫なく夜ふけにけり

とも合わせ考えて、らっきょう火屋に紙の笠を掛けた平芯の置きランプであろう。書生ランプとも呼ばれた安物のランプだが、机の上でも枕もとでも手軽に置けて、芯の調整も寝たままでもできる便利なものである。

○木枯らしの風吹きすきぶタべなり机の上に洋灯ともす

○帰り来てひとりしかなし灯のもとに着物をとけば砂こぼれたり

療養中の一人身にとってランプはまさしく心の友だったのであろう。

ところで、置きランプは、佐藤春夫の「君は夜な夜な毛糸編む 銀の編み棒に編む糸は かぐろなる糸 赤き糸 そのランプ敷き 誰がものぞ」の詩にも見えるように毛糸の敷物の上に置かれることが多かったようである。こちらの置きランプは卓上ランプともベースランプとも呼ばれ、白銅や銀や伊万里焼の油壺に、乳白カットガラスの玉火屋が飾られ、「洋灯は櫚の台に高く満月の光を放ち(天外)」、「丁度佳く合ふね、紫檀かい(漱石)」というように高価な台の上に据えられていたようである。

七四、夜半の工事のカンテラの灯をなびかせて最終電車遠去りにけり

今井 邦子

カンテラも石油ランプの一種であるが、ブリキの缶の中に石油を入れ急須の口のような口から挿し込んだ錦糸の紐に灯を灯すもので、一般的には芯の長さの調整取っ手も火屋もない素朴な石油の灯火器を指してそう呼んでいる。鉱山や線路工事や露天商で安直な灯火器として盛んに使われたものだが、その炎と煙と臭いは、松明そこのけのものであった。

濛々と黒煙を吐く蒸気機関車から電(気機関)車に変わった都会でも、その線路を補修する線路工事は依然としてカンテラに頼っていて、同じ頃の宇都野研にも

○くらき夜や線路工夫の汗あゆる裸見えをりカンテラの灯に

という作品があるが、邦子の歌を表題歌にしたのは、電車とカンテラという大正時代の多様性の把握に面白さを覚えたからである。多様性といえば、二度も家出をし、新聞記者にもなり、昭和になって歌誌「明日香」も創刊した大正のトップキャリアレィディ邦子の

〇吾が夫の旅に出し日の夕ぐれの心細さよ石油つぐ音も

○ひとりなり眠りゆくとも灯火よ此の枕べに射してあれかし

○蜩の高くゐて鳴く木の蔭の家ひそやかに灯ともりにけり

などのあかりに寄せた歌はまことに真摯で奥ゆかしい。

七五、焼け土を堆くつみし路傍にぶら提灯を火ともして売る

石榑 千亦

関東大震災直後の東京の街の様子と、江戸っ子商人の強かな姿が目に浮かぶ歌である。千亦には、この他

○月落ちで暗く更ければ厠にゆく妻のためにと火をすりにけり

○玄米の粥をしみじみ味はひぬらふそくの灯のをぐらき前に

○提灯は先だちて早し手心にいまだなじまぬ草履をなほす

など、あかりを詠んだ歌があるが、即吟多作と言われながらもその一首一首には確かな形象性と情感がある。

ところで、七五の歌に詠まれたぶら提灯は、箱提灯、弓張り提灯、高張り提灯、岐阜提灯などに比べるとはるかに安価な提灯で、ほうずき提灯とも呼ばれ、単純な球形の提灯を竹の柄の先にぶら下げて歩いた提灯をそう呼んでいる。提灯の中に灯す蝋燭が高価で大きな和蝋燭から大量生産のきく西洋蝋燭に代わるにつれて、震災の年に発表された川端康成の掌の小説「バッタと鈴虫」にも描かれているように子供たちも夜祭や虫取りにぶら下げて歩いたようである。焼け跡で千亦が見たぶら提灯は岐阜提灯に負けない高値がついても飛ぶように売れたことだろう。

七六、らふそくの光をぐらき室隅に馬追ひならむ翅をする音

松村 英一

七五と同じ関東大震災直後の詠。七五の千亦もそうであったが、電灯の明かりに慣れた身には蝋燭の光はまさにをぐらく寂しいものだったのであろう。

○曇り空くらきにうつる禍つ火の焔はあかく消ゆるともなし

○家の中に妻がいらへの声きこゆつつがもあらずここにありにし

奇跡的に焦土の中に焼け残った我が家。馬追もつつがなかったのか。深い人間性がしみじみと胸にしみる。

震災直後、島木赤彦も「一本の蝋燭の火に顔寄せて語るは寂し生きのこりつる」と詠んでいるが、蝋燭のをぐらく寂しいあかりは震災直後の人々の心の象徽でもあったようだ。

さて、その蝋燭がわが国において登場するのは天平十九年の「大安寺縁起并流記」のそれが最初のようである。当時の蝋燭は中国渡来の蜜蝋燭だったといわれている。鎌倉時代には漆の実から作られた木蝋の国産化が進み、室町時代には「越後有明蝋燭千張、漆千桶」(永禄十一年、武田信玄から織田信長への松姫と信忠の婚約の引き出物)でも知られるように金銀にも匹敵する貴重品ながら、かなり大量に用意もできるようになっていたことが伺える。更に秀吉の時代には櫨の実の和蝋燭が作られるようになったが、各藩の貴重な財源として厳しい統制下に置かれ庶民には高根の花であった。明治の文明開化の世となりパラフィンの洋蝋燭が普及したが、「奉納と書いた真新しい赤提灯を覗くと、中には蝋燭でもあることか俗にひょうそくと云って茶飲み茶碗程の橙形をした土器の出臍のやうな部分に灯心を挿して、油は殆んど燃え尽して今にも消えさうである。(中村星湖「少年行」)」、のように江戸時代から持てはやされて来た所謂たんころもなお人気があったようである。

七七、バラックにともるあかりのほのぼのと夜霧降りくる冬近づきぬ

半田 良平

関東大震災から一月ほど経った東京の街の様子である。震災の最中に

○夕さればわが居る辺まで明かり来る空の火照をおどろき護る

とも詠んでいるので、七六の英一同様、自分の住まいは安泰だったのであろう。「ともるあかりのほのぼのと」という二三区のひらがなの表記には、焦土にいち早くバラックを建てて命を繋ぐ被災者への励ましの心がほのぼのと伝わってくる。バラックにともっていたあかりはまだ蝋燭の火だったのだろうか。大正九年、山梨県桂川水力発電所を初め、福島県猪苗代湖の水力発電所からの遠距離高圧電力の送電が開発され、当時東京の電灯普及率は七十パーセントを超えていたとのことであるが、震災により「電信柱二万五千四百四十二本、変電所の倒壊数知れず」とのことで、水道やガスとともにその復旧にはかなりの月日を要したようである。良平は、震災直後の街を

○路も狭に露天を並べて売るものは寒さを凌ぐ飲食の料

とも詠んでいるが、その露天には薪炭や蝋燭やすいとんを売る店が多かったという。

当時の被災地の写真や報道記事を見るにつけても、甦って来るのは、それから二十二年後の、東京大空襲や、広島、長崎の原爆投下のことである。

七八、三たび目の万歳いはふもろごゑや提灯の火がいやもまれゐる

加藤 増夫

昭和天皇の即位大礼を祝う提灯行列である。おなじ「水甕」の深川耕人も

○万歳のこゑにおくらればんざいのこゑをあげつつの燈のなみの下

と詠んでいる。大震災や不景気などで崩壊感覚に苛まれていた民衆にとって改元は大きな希望だったのだろう。この時の提灯行列は東京ばかりでなく各県庁所在地でも行われたとのことで、私の史料館にも、其の時甲府の駅前で配られたという日の丸を描いたぶら提灯が存在する。

提灯行列は、古くから行われていた万灯会などに習って、大量に用意できるようになったぶら提灯を手に手に掲げて歩いたものであろう。田山花袋の『田舎教師』にも「夜は提灯行列が日比谷公園から上野公園まで続いて」と見えるので、日露戦争の戦勝祝賀あたりが始まりなのかも知れない。

大正から昭和にかけて、歌壇では無産者歌人と称する勢力も台頭し

○飯も食へないで寝てゐる俺のすき腹に奉祝の花火がひびきわたった

とも詠んで抵抗しているが、国民を一つの方向に導く提灯行列や花火は益々盛んになり、提灯や日の丸の小旗を振りながら万歳万歳と唱える声に送られて、満州などに出征する若者も日々に増加していったのだ。

七九、盗電を夜々つづけにき幼子の病みふす部屋の温度保たむと

栗原 良輔

この歌の種本とした『昭和万葉集』の脚注には「昭和初期の電力会社と利用者との契約は燈数によってきめられており、特に農村では定額方式をとっていた。送電時間をきめて、一ヶ月の使用量を固定したのである。従って燈数をふやすと盗電ということになり、窃盗罪の適用も受ける。」等かなり詳しく解説されている。この歌のほかにも

○十六燭一球のみの吾が家なり盗電せねば蚕飼ひかなはず

○養蚕季は盗電が殆ど常識なりコード買ひ来てどこまでもつなぐ

○路地入りて仰ぐ二階の友の室にあかあかと盗電の明り点れる

○盗電の電球は朝々かくしつつわが子もつひに世慣れそむるか

○電灯料払はぬ家の線断つと夕暗き村に工夫入り来ぬ

など、養蚕農家に育った昭和一桁生まれの私の郷愁を誘う作品が並んでいる。同じ頃の学生時代を回顧した野間宏の『暗い絵』にも「電気焜炉を取り出し、コードを二又のソケットにさしこみ始めた。」ともあるので、パナソニックならぬ松下が、二又ソケットや延長コードで一儲けしたのも、この頃のことなのであろう。

八十、映写光の中に子供ら伸び上がり手をうつし頭うつしてよろこびてをり

小川 正子

この歌の作者は、昭和九年、癩療養所長島愛生園の医師として、瀬戸内海の小島に渡って癩患者の救済に命を投げ出した三十代の女性である。その手記『小島の春』は昭和十三年長崎出版から出版されわベストセラーになり、次いで同十五年には東宝によって映画化され同年のベストテン一位にもなっている。しかし、癩病がハンセン病として見直されてから、その『小島の春』を知る人も少なくなってしまったようだ。

しかし、八十の歌の情景には覚えのある人も少なくないであろう。当時の離島の発電と映写会の様子も伺えるので、紙面の許す限り、前後の記録もラブコールしよう。

「今夜の映画はとても明るく映った。昨夜映画を手伝ってくれた電気屋さん達がとても熱心な癩伝染隊のファンになってくれたのだ。そうして肌脱ぎで手廻しにかかってくれてる一人が少し場面が暗くなると手を挙げて合図をする。すると、もう一人の人がいきなり戸口から駆け出して自転車にのっかって十町近い発電所まで雨の中を駆けつけてモーターを廻しては帰ってきてくれるのだった。再び暗くなると今度は別の電気屋さんが駆けつけると云う、本当に文字通りの馬力をかけてくれかただった。この人に知られぬ好意によって最後まで映写幕は明るく保たれたのだった。拍手がやんで持ってきただけのニュースもみんな見せ終わったのは十時半だったが、誰も立とうとしなかった。「もうおしまいです」と二遍ばかり大声で云うまでは。みんなが提灯の灯を校庭の水溜りに映しながら帰ってしまった。ガランとした室の窓から鹿島半島辺りの夜の灯が美しかった。

○桜散る窓辺に火桶かこみをり孤島の春の雨の寒きに

この歌に接したのは、日本のあかり博物館の元館長金箱正美氏の『燈火今昔』であった。氏は、その解説で「私の手元に信濃の国の作詞者浅井洌の「電気燈」と題した短歌の短冊がある。長野師範の教諭であった浅井洌が明治三十一年、はじめて電気燈に接したその驚きを率直に詠ったものである。

相当な知識人ですらこのような驚嘆であるから、一般の人たちの電気燈にたいする認識は納得できないほどの不思議さであったにちがいない。あれは

この歌に接したのは、日本のあかり博物館の元館長金箱正美氏の『燈火今昔』であった。氏は、その解説で「私の手元に信濃の国の作詞者浅井洌の「電気燈」と題した短歌の短冊がある。長野師範の教諭であった浅井洌が明治三十一年、はじめて電気燈に接したその驚きを率直に詠ったものである。

相当な知識人ですらこのような驚嘆であるから、一般の人たちの電気燈にたいする認識は納得できないほどの不思議さであったにちがいない。あれは 「私のランプよ」と呼びかける人もあったほどで明治文学には随所にランプが登場している。例を笠一つに限っても「火鉢の灯は消えかかって

「私のランプよ」と呼びかける人もあったほどで明治文学には随所にランプが登場している。例を笠一つに限っても「火鉢の灯は消えかかって と、賢治と同様四行書きにした短歌を残している。共に盛岡高等農林学校の学生だったが、夫々の歌稿ノートには啄木への憧れと、啄木を越えようという思いが満ち溢れている。二人は盛岡中学校のバルコニーにも立ったり、文芸誌「アザリア」を発行したりして、友情と文学修行を深めたのだが、その「アザリア」に発表した随想により大正七年三月、嘉内は学籍除名処分を受け山梨に帰ったのだった。以後賢治から嘉内に宛てた手紙は、現在保坂家に保存されているだけでも七十三通に及んでいる。その中の大正八年の一通には「裾野の柏原の星明かり、銀河の砂礫のはなつ光のなかに居て火の消えた松明、夢の赤児の掌、夜の幻の華のような松明を見つめてゐたあの時を思ふにつけ、私は明るい賑やかな東京の光の中では寂しいとしか思ひません。」と、次の年には「あなたとかはるがはる燠を吹いた。松明の燠はちいさな赤児の掌か夜の赤い華のやうに光り遠くから提灯がやって来た。」と繰り返し認められている。一本の松明の火が斯く二人の文学青年の絆となったということは、灯火の歴史の上からも特筆されよう。それから九十年、賢治の嘉内宛の手紙と松明の歌などを記した歌稿は、山梨県立文学館に展示され、嘉内の故郷の韮崎市文化ホール前には、銀河鉄道を模った「嘉内、賢治の花園農村の碑」が建ち、盛岡農髙の後身の岩手大学の平山学長も嘉内の生家を「保坂嘉内の名誉回復の為」に訪れている。

と、賢治と同様四行書きにした短歌を残している。共に盛岡高等農林学校の学生だったが、夫々の歌稿ノートには啄木への憧れと、啄木を越えようという思いが満ち溢れている。二人は盛岡中学校のバルコニーにも立ったり、文芸誌「アザリア」を発行したりして、友情と文学修行を深めたのだが、その「アザリア」に発表した随想により大正七年三月、嘉内は学籍除名処分を受け山梨に帰ったのだった。以後賢治から嘉内に宛てた手紙は、現在保坂家に保存されているだけでも七十三通に及んでいる。その中の大正八年の一通には「裾野の柏原の星明かり、銀河の砂礫のはなつ光のなかに居て火の消えた松明、夢の赤児の掌、夜の幻の華のような松明を見つめてゐたあの時を思ふにつけ、私は明るい賑やかな東京の光の中では寂しいとしか思ひません。」と、次の年には「あなたとかはるがはる燠を吹いた。松明の燠はちいさな赤児の掌か夜の赤い華のやうに光り遠くから提灯がやって来た。」と繰り返し認められている。一本の松明の火が斯く二人の文学青年の絆となったということは、灯火の歴史の上からも特筆されよう。それから九十年、賢治の嘉内宛の手紙と松明の歌などを記した歌稿は、山梨県立文学館に展示され、嘉内の故郷の韮崎市文化ホール前には、銀河鉄道を模った「嘉内、賢治の花園農村の碑」が建ち、盛岡農髙の後身の岩手大学の平山学長も嘉内の生家を「保坂嘉内の名誉回復の為」に訪れている。 龕灯は「がんどう」と読む。広辞苑では「強盗提灯の略銅またはブリキで釣鐘形の外郭を作り、内に蝋燭立てが自由に回転するように作った提灯で、先方だけを照らし自分の方へ光の差さぬもの」と解説している。忠臣蔵の討ち入りにも使われたとのことで「討入り提灯」とも呼ばれている。

龕灯は「がんどう」と読む。広辞苑では「強盗提灯の略銅またはブリキで釣鐘形の外郭を作り、内に蝋燭立てが自由に回転するように作った提灯で、先方だけを照らし自分の方へ光の差さぬもの」と解説している。忠臣蔵の討ち入りにも使われたとのことで「討入り提灯」とも呼ばれている。 この歌の種本とした『昭和万葉集』の脚注には「昭和初期の電力会社と利用者との契約は燈数によってきめられており、特に農村では定額方式をとっていた。送電時間をきめて、一ヶ月の使用量を固定したのである。従って燈数をふやすと盗電ということになり、窃盗罪の適用も受ける。」等かなり詳しく解説されている。この歌のほかにも

この歌の種本とした『昭和万葉集』の脚注には「昭和初期の電力会社と利用者との契約は燈数によってきめられており、特に農村では定額方式をとっていた。送電時間をきめて、一ヶ月の使用量を固定したのである。従って燈数をふやすと盗電ということになり、窃盗罪の適用も受ける。」等かなり詳しく解説されている。この歌のほかにも この歌の作者は、昭和九年、癩療養所長島愛生園の医師として、瀬戸内海の小島に渡って癩患者の救済に命を投げ出した三十代の女性である。その手記『小島の春』は昭和十三年長崎出版から出版されわベストセラーになり、次いで同十五年には東宝によって映画化され同年のベストテン一位にもなっている。しかし、癩病がハンセン病として見直されてから、その『小島の春』を知る人も少なくなってしまったようだ。

この歌の作者は、昭和九年、癩療養所長島愛生園の医師として、瀬戸内海の小島に渡って癩患者の救済に命を投げ出した三十代の女性である。その手記『小島の春』は昭和十三年長崎出版から出版されわベストセラーになり、次いで同十五年には東宝によって映画化され同年のベストテン一位にもなっている。しかし、癩病がハンセン病として見直されてから、その『小島の春』を知る人も少なくなってしまったようだ。